今回は森津から蕨野方面にかけての、たくさんの石造文化財を紹介します。

5 森津の石造物

国道210号「ななせ大橋東」交叉点から県道41号を進みますと、道路右側にコンクリートブロックでこしらえた簡易的な覆い屋の中にたくさんの石造物が寄せられています(冒頭の写真)。道路工事等により、近隣の石造物を集めたものとのことです。つい素通りしてしまう場所ですが、珍しい石塔もありますので見学をお勧めいたします。近くに適当な駐車場が見当たらず、どこか離れたところに停めてあるいて来るしかありません。

薬師様などいろいろな仏様のほか、こちらで特に目につくのはお六部さんの塔で、実に3基を数えます。その銘は「大乗妙典日本回国供養塔」「奉納大乗妙典六拾六部」などで、下部に蓮台をこしらえるなど豪勢な造りの塔も多く、見ごたえがあります。こういった塔は、できれば元の場所から動かさない方がよい気がいたします。けれども道路工事等で移転をやむなくされた際に、粗末にならないように覆い屋を設けてきちんとお祀りしてあるのは立派なことです。

6 上田尻の不動堂

森津の石造物群をすぎて上石川方面に行き、霊山寺(りょうぜんじ)の道案内版に従って右折します。ほどなく、道後右側に不動堂がございます。車は路肩ぎりぎりに寄せて停めるしかありません。この道は霊山に参詣される方が盛んに通りますが、不動堂に寄る方は稀なようです。個性的なお不動様や数々の石造物など、興味深い文化財がたくさんあります。お不動様の霊験もあらたかとのことですので、お参り・見学をお勧めいたします。ここでは坪に寄せられた石造物の一部を紹介します。

向かって左は霊山寺参道の丁石で、道案内として一丁ごとに立っています。1丁は約109mですが、今は道路工事等で動かされたりしているのでしょう、間隔がまちまちになっています。右の碑銘には「霊山寺■門之跡」とあります。■が読み取れませんが、「山門」のような気がします。ここに門があったのでしょうか?それとも、門の跡地から碑銘だけが動かされてこちらに安置されているのでしょうか?

奉供養庚申塔

文字の彫り口がくっきりとしていて、右払いを跳ね上げるように角ばった字形にしてあるなど、かっちりとした印象を受けます。それが、下部の蓮の花との対比も見事なもので、素朴ながらも全体としてのデザインの妙が感じられるではありませんか。小型の塔にて目立ちませんけれども、秀作であるといえましょう。

左は「大乗妙典日本廻国供養塔」、お六部さんの塔です。養は異体字で、上下を左右に並べて書いてあります(峯を峰と書くのと同様)。右の石幢は傷みが進んでおりますけれども龕部の仏様はよう残っています。このように龕部が矩形をなしている例は大野郡でよう見かけます。

7 蕨野の庚申塔(下)

堂様を過ぎて少しいくと人家が絶え、上り坂の山道になります。台地上に出たところが蕨野(わらびの)部落です。左にアスファルト舗装の道が分かれているところの左角に冒頭の写真の庚申塔がありますが、振り返る格好になりますので自動車だと見落としやすいと思います。見落とした場合には、霊山まで上がった帰りには必ず目に入りますので、あとでお参りをしてもよいでしょう。

コンクリートブロックで3つの厨子を設けて、その中央の厨子に立派な庚申塔が丁重にお祀りされています。

やや傷みも見られますが、細かい彫がよく残った立派な塔です。金剛さんの写実的な表現が見事で、特に髪や手指の細かな彫り、衣紋の複雑な模様など素晴らしいではありませんか。首が太く、力強そうな脚の金剛さんは厳しい表情ではありますが、なんとなく親しみを覚えます。上部に日輪月輪が見当たりませんが、きっと線彫で表現していたのが消えてしまったのでしょう。お供えされた造花の左側に鶏、右側に猿が確認できるのですが、このお花の後ろ側の様子を写真に撮るのを忘れてしまい、メモも取らなかったので猿が何匹だったのか、鶏が何羽だったのか失念してしまいました。あまり見事な塔であったので感激するあまり、肝心かなめの記録がおろそかになってしまったことを悔やんでおります。また近くを訪れることがあったら、よく確認しようと思っています。

この塔は近隣の方のお参りがあるようで、お賽銭があがっていました。周りをきちんと掃除されており、今なお信仰が続いています。賽ノ神としての霊験はもとより、ここから霊山まで難所の道が続きますので、交通安全等お願いされてはいかがでしょうか。きっと庚申様が守って下さることでしょう。

8 蕨野の石幢・イ

お参りをしたら、霊山方面に少し進みます。すると、また左に分かれる道がありまして、その脇に石幢と弘法様があります。

石幢も弘法様の祠も、特に笠が美しいと感じました。傷みが残念ですが、下部をきちんと固められていますので倒壊の心配もありません。小さな集落なのにたくさんの石造文化財があり、さすが霊山のお膝元といった感があります。

9 蕨野の石幢・ロ

道なりに少し上ると、日枝神社入口近くにひっそりと石幢が立っています。ずいぶん傷みが進み、笠は明らかに他の石造物からの流用かと思われました。

この地域のみならず、道路が狭かった時代には、こういった石造物が道路端にたくさん見られたことと思います。霊山にお参りをされる際、その道中の石造文化財を見学し、お参りをされますと、より霊験が増し、しかも興趣に富むことでしょう。時間があれば、ハイキングがてら田尻から歩いて上がるのもよいかもしれません。

10 蕨野の日枝神社

石幢のすぐそばにセラピーロードの駐車場があります。ここに駐車します。すぐ上には日枝神社の参道入口があります。

灯籠の間から石畳の参道が伸びています。灯籠の竿のくびれがよく、なかなかのものではありませんか。

三猿

参道に入ってすぐ、庚申塔が立っています。「甲申塔」の銘があります。「甲申」だと「きのえさる」になりますから意味が異なります。音読みが同じなので字を間違えてしまったのでしょう。このように猿のみを置いた刻像塔は青面金剛を主尊にした刻像塔よりも古い時代のものとのことで、県内では作例が少なく貴重なものです。猿のみの刻像塔は、以前、田染のシリーズで大曲の庚申塔を紹介しました。こちらは大曲の庚申塔よりもずっと簡単に訪ねることができますので、ぜひ見学してください。猿がうりざね顔で、その珍妙なデザインが何ともおもしろく、遊び心が感じられます。

この先で参道が直角に右に折れます。

鳥居から先は石段と平坦な石畳を交互に繰り返す直線的な参道になります。この石畳がずいぶん手の込んだ造りで、両側に溝を切っています。これほど立派な石畳はなかなか見かけません。

登り詰めて振り返った写真です。一部、石畳が壊れてしまっていますが問題なく通れます。とても気持ちのよい道ですので、四季折々の自然を楽しみながら歩いてみてください。

たいへん立派な造りの神社でございます。お参りをしたら、右側から車道に上がることができます。

11 霊山寺の丁石

車道に上がりついた辺りに霊山参道の丁石「十二丁」が立っています。

車道の開通い以前は、この優しそうな仏様のお顔に癒され、励まされながら一歩々々歩いてお参りをされていたことと思います。時間があれば霊山まで歩いてみるのもよいでしょう。今回はここで引き返して、車道を下って駐車場まで戻ります。霊山はまたの機会に紹介します。

12 秋岡の石造物(大友頼泰の墓ほか)

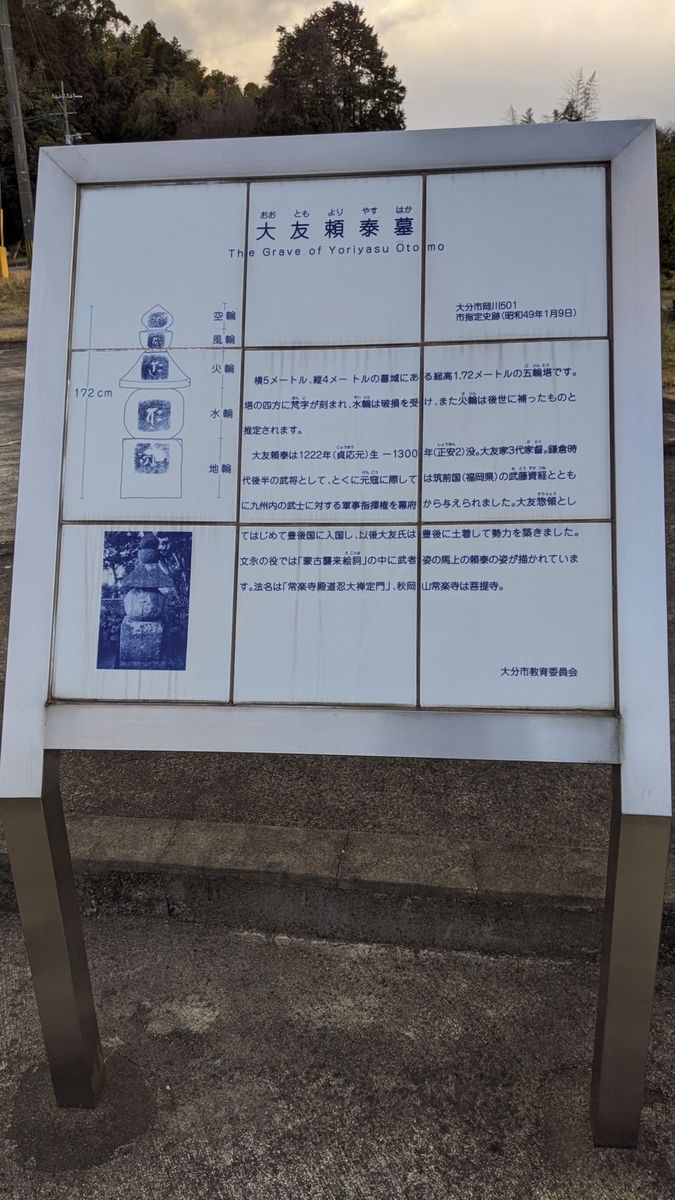

車の乗って車道を下り、蕨野部落の中ほどで左折します。見通しの悪い道をくねくねと進んでいけば秋岡部落に出ます。道路右側に「市指定史跡 大友頼泰の墓」の立派な看板があります。そのすぐ横に3台分の駐車場が整備されています。

説明板の内容を転記します。

~~~

大友頼泰墓

大分市岡川501

市指定史跡(昭和49年1月9日)

横5m、縦4mの墓域にある総高1.72mの五輪塔です。塔の四方に梵字が刻まれ、水和は破損を受け、また火輪は後世に補ったものと推定されます。

大友頼泰は1222年(承応元)生―1300年(正安2)歿。大友家3代家督。鎌倉時代後半の武将として、とくに元寇に際しては筑前国(福岡県)の武藤資経とともに九州内の武士に対する軍事指揮権を幕府から与えられました。大友惣領としてはじめて豊後国に入国し、以後大友氏は豊後に土着して勢力を築きました。文永の役では「蒙古襲来絵詞」の中に武者姿の馬上の頼泰の姿が描かれています。法名は「常楽寺殿道忍大禅定門」、秋岡山常楽寺は菩提寺。

~~~

五輪塔のアップの写真を撮るのを忘れてしまいました。水輪の破損によりやや軸がぶれてしまっていますけれども、立派な塔です。説明板の絵図によれば水輪のみならで、五輪すべてに梵字が彫られています。その周りにはたくさんの小さな五輪塔が集まっています。

石堂は笠が傷んでいるほかは良好な状態を保ち、龕部の六地蔵様の丁寧な彫りが見事でございます。めいめいが蓮台に立っていて、指先まで行き届いた微細な表現が素晴らしいではありませんか。優美な雰囲気が感じられる秀作であると存じます。写真では見切れてしまっていますが、竿には「南無地蔵願王菩薩」の銘がありました。宝暦3年の造立です。

青面金剛6臂、3猿、2鶏、ショケラ

主尊はお慈悲の表情にて、青面金剛らしからぬ優しそうな雰囲気が感じられます。体の横に出した腕とその持ち物はレリーフ状の彫りで、腕の曲げ方などデフォルメが著しく、洗練されているとは言い難い表現です。けれども個性豊かな造形がおもしろいし、左右の腕と武器を薄く表現したことでより主尊の穏やかな雰囲気が強調されているような気がいたします。猿と鶏はうっすらと痕跡を残す程度になってしまっていますので、写真では分からないと思います。もともと彫りが浅かったのでしょう。

秋岡には、ほかに「庚申森」というところにも庚申塔があるそうです。屋外に地域の方が見当たらず、その場所を尋ねることができませんでした。

今回は以上です。東稙田地区のシリーズは一旦お休みとします。